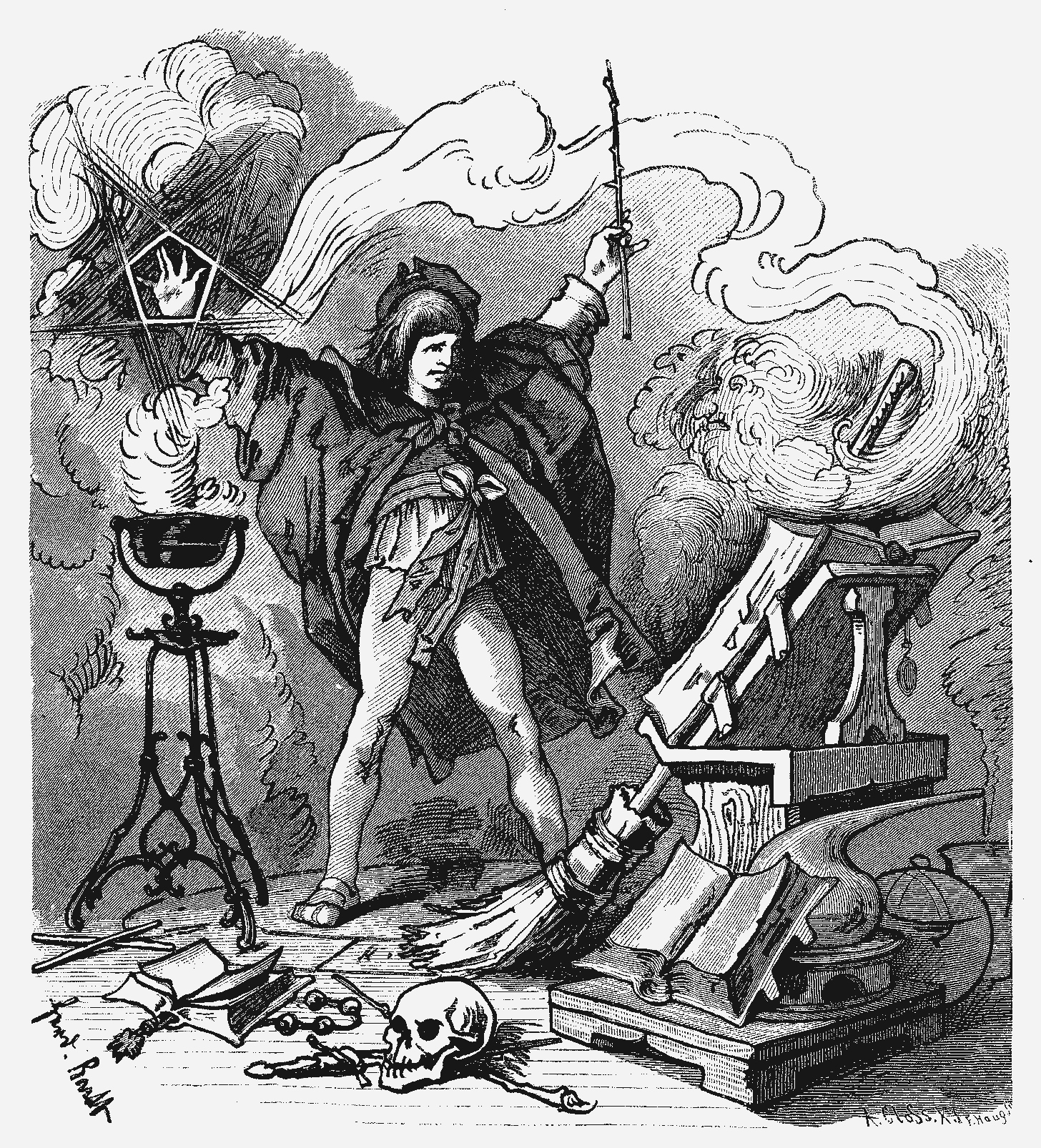

L'apprendista stregone

Tutto quello che puoi fare, o sognare di poter fare, incomincialo. Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso.

— Wolfgang von Goethe

Torno nuovamente su un libro che ogni volta che lo leggo (ma perché lo rileggo?) mi fa arrabbiare parecchio. Sto parlando di Nexus: Breve storia delle reti di informazione dall’età della pietra all’intelligenza artificiale, l’ultimo di Yuval Noah Harari.

È innegabile: Harari è uno dei pensatori più letti e influenti del nostro tempo.

I suoi libri hanno venduto milioni di copie, ridefinendo il modo in cui pensiamo all’uomo, alla storia e al futuro.

Nexus non fa eccezione, perché è un libro ambizioso, provocatorio, costruito con lucidità di chi sa diluire la complessità in un racconto arioso.

Al centro del suo flusso c’è una domanda ricorrente: cosa succede quando le reti che abbiamo creato diventano più intelligenti di noi?

Come già accadeva in Sapiens e in Homo Deus, Harari alterna intuizioni folgoranti a visioni inquietanti, muovendosi sul confine sottile tra il fascino della scoperta e la paura del collasso.

Il risultato è puro marketing. Ci troviamo a leggere un testo magnetico, che trascina il lettore attraverso millenni di evoluzione umana fino ad oggi, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale descritta come una presenza inquietante, che è sia strumento che minaccia, promessa ma anche pericolo.

Perciò mi arrabbio, s’è capito?

Infatti arrivato all’ultima pagina nella testa mi suonava più di u una nota stonata. Non tanto per ciò che Harari scrive (ci possono essere visioni più o meno ottimistiche), il nervoso sale per il modo in cui lo scrive: con il tono grave di chi ammonisce e predice sciagure.

Cosa non si fa per vendere qualche copia in più… direbbero le malelingue.

Nel tentativo di mettere in guardia l’umanità, Harari finisce nel ruolo dell’apprendista stregone che teme le proprie formule.

Evoca la potenza della conoscenza, ma la avvolge di presagi.

Parla di reti e algoritmi come di nuovi spiriti invisibili — “miliardi di scope magiche, droni, chatbot e altri fantasmi digitali che potrebbero sfuggire al nostro controllo” — e ci invita a essere prudenti, forse troppo, in un clima di ansia da fine del mondo.

E così Nexus, più che un libro sul futuro, sembra diventare un libro sulla paura del futuro.

Quando Sapiens uscì nel 2011, Harari riuscì in un’impresa che pochissimi studiosi hanno saputo compiere: trasformare un saggio storico in un romanzo dell’umanità.

Aveva la leggerezza di chi sa spiegare concetti complessi senza appesantirli e l’ambizione di chi cerca nei millenni una chiave per decifrare il presente. Che capolavoro, possiamo dirlo.

Con Homo Deus già si intravede il cambiamento profetico. L’oggetto non è più ciò che siamo stati, ma ciò che potremmo diventare o peggio, ciò che potremmo smettere di essere.

Se Sapiens celebrava la creatività umana, Homo Deus ne raccontava l’hybris.

E Nexus chiude il cerchio, trasformando la storia in una parabola morale: la specie che ha imparato a raccontare storie rischia di essere riscritta dai propri racconti.

Il suo linguaggio maestoso, asciutto, assertivo, privo di qualunque forma di ironia (che come ci insegna Luciano De Crescenzo è lo strumento che. alimenta il dubbio ed il dubbio è il bene) amplifica questa sensazione di ineluttabilità.

Le reti informative diventano entità autonome, l’intelligenza artificiale un dio senza volto, la storia una catena di errori destinata a ripetersi in forma più sofisticata.

Harari parla di “flussi di informazione” come se fossero correnti naturali, forze impersonali che scorrono al di sopra delle scelte umane.

È quello che i critici chiamano determinismo tecnologico, ma in Nexus assume una forma più sottile: un determinismo narrativo.

Non è la tecnologia a essere inevitabile, è la sua narrazione che la rende tale.

Perché se racconti il futuro come una profezia, il lettore smette di considerarlo una possibilità.

E così, pur con le migliori intenzioni, Nexus rischia di trasformare la consapevolezza in rassegnazione.

Ci avverte del pericolo di perdere il controllo, ma nel farlo ci convince che quel controllo è già perduto.

Harari resta un narratore straordinario.

Solo che, a volte, sembra dimenticare che anche le storie — come le tecnologie — possono diventare gabbie.

E che un racconto, quando smette di illuminare la realtà e comincia a sostituirla, non è più conoscenza: è ideologia al servizio del marketing, o viceversa.

Il nucleo di Nexus: reti, potere, informazione

Al centro di Nexus c’è l’idea che l’umanità è una rete di reti.

Ogni società, ogni civiltà, ogni religione o impresa nasce e prospera come un flusso di informazioni che connette persone, idee e simboli.

Dalle incisioni rupestri alle blockchain, dai canti tribali ai codici binari, Harari descrive come la nostra storia sia in realtà una lunga catena di connessioni.

Non è la quantità di informazione che conta, ma chi controlla i nodi della rete, quegli snodi invisibili dove il potere si concentra e decide cosa passa e cosa no.

In questa prospettiva, l’informazione non è più solo verità o conoscenza: è tutto ciò che circola, come bugie, miti, propaganda, errori, algoritmi. Per Harari sono tutti frammenti dello stesso sistema, elementi del grande organismo informativo che tiene insieme il mondo.

Non importa se una notizia è vera o falsa, importa che generi connessioni, che tenga viva la rete.

È un modo di guardare alla storia che ha una sua potenza teorica, ma anche pericolosamente amoralista: se tutto è informazione, nulla è responsabilità, trasformando in questo modo la comunicazione in un flusso neutro, privo di responsabilità morale.

Ed è qui che Nexus cambia passo.

Perché se la forza della specie umana è sempre stata la capacità di inventare storie collettive, oggi - secondo Harari - quelle storie non appartengono più soltanto a noi. Infatti Yuval sostiene che:

per la prima volta nella storia, esiste una tecnologia capace non solo di diffondere informazione, ma di generarla autonomamente: l’intelligenza artificiale.

Non uno strumento, ma un agente.

Non un prolungamento della mente, ma una mente potenzialmente autonoma.

Un’entità che, almeno in teoria, può pensare, decidere e creare senza intervento umano.

È un’idea tanto affascinante quanto inquietante.

Harari arriva a scrivere che l’AI non è un nuovo strumento — come il fuoco o la ruota — ma una nuova forma di vita inorganica che potrebbe riscrivere la storia stessa.

In questa visione, gli algoritmi non servono più l’uomo: lo sostituiscono come principale motore dell’evoluzione culturale.

E l’umanità, da autrice della propria narrazione, diventa spettatrice di un racconto scritto da altri.

È una prospettiva grandiosa, ma fragile.

Grandiosa perché ci obbliga a guardare il mondo come un sistema di sistemi, una trama in cui ogni nodo — biologico o digitale — contribuisce al disegno complessivo della conoscenza.

Fragile perché, nel suo fascino totalizzante, tende a ridurre tutto alla logica della rete, dimenticando ciò che rete non è: l’economia, la politica, la volontà, la contraddizione, l’imprevisto.

E così, nel momento in cui il racconto di Nexus vorrebbe aprire nuove mappe del pensiero, finisce invece per chiuderle.

Il suo disegno ineluttabile si incrina proprio quando la descrizione del presente si trasforma in profezia del futuro. Quando la rete smette di essere una metafora e diventa un destino.

No grazie, io scendo dal carro.

Il fascino del catastrofismo

Perché se c’è una cosa che Harari conosce perfettamente è il potere delle parole.

È un narratore straordinario e come tutti i grandi narratori sa che la paura è una forma potentissima di attenzione.

In Nexus la usa con maestria: evoca immagini inquietanti, visioni di un futuro dominato da algoritmi, reti di sorveglianza totale, intelligenze che scrivono il mondo al posto nostro.

L’effetto è ipnotico.

Attenzione però, il problema non è che Harari sbagli a mettere in guardia.

Il problema è che, nel farlo, lascia intendere che la storia sia già scritta e che l’uomo, come un personaggio secondario, non possa far altro che assistere, senza scegliere e determinare.

Suvvia, siamo sopravvissuti ad Adolf Hitler, all’immorale squalifica di Maradona ai mondiali USA 94 e al pessimo finale di The Lost. Ce la faremo anche questa volta.

Basta rileggere qualche Bignami di storia per renderci conto che la traiettoria non procede mai in retta.

Non esiste una direzione obbligata, ma solo una somma infinita di scelte.

Harari, nel suo desiderio di avvertirci, finisce per raccontare il futuro come un film già montato, dove i titoli di coda scorrono mentre noi, spettatori impotenti, discutiamo su quanto sia stata inevitabile la trama.

Questo è ciò che potremmo chiamare il catastrofismo elegante: quello che si presenta come realismo, ma in realtà è solo una forma più raffinata di rassegnazione.

Non è il disastro che mi fa arrabbiare, ma la convinzione che non si possa più evitarlo.

È l’idea, sottilmente insinuata, che le reti informatiche siano più intelligenti di noi e che quindi sia giusto — o persino necessario — arrenderci.

Ma arrendersi al futuro è il modo più rapido per smettere di costruirlo.

E in questo, Harari rischia di tradire il messaggio che lo ha reso celebre: quello di Sapiens capace di cambiare la storia attraverso la collaborazione, l’immaginazione, la conoscenza.

Il suo pessimismo non nasce dalla mancanza di fede nella tecnologia, ma dalla perdita di fiducia nell’uomo.

E questo, forse, è l’errore più grave di tutti.

L’apprendista e la bacchetta

E sì, la tecnologia può travolgerci come uno tsunami.

Ma può anche salvarci, se impariamo a usarla come estensione della nostra intelligenza, non come surrogato.

L’apprendista stregone di Goethe, dopotutto, non era malvagio: era solo impaziente, curioso, affascinato dal potere che non sapeva ancora controllare.

E in questo ci somiglia più di quanto vorremmo ammettere.

Abbiamo evocato un’intelligenza che impara, ma possiamo ancora insegnarle cosa significhi essere umani.

Abbiamo costruito reti che si autoalimentano, ma possiamo ancora decidere cosa far passare da quei fili (e staccare la spina come ultima ratio).

Abbiamo inventato macchine che scrivono, ma il senso — quello profondo, io credo — dipende ancora da noi.

Non ci servono nuovi profeti del futuro, abbiamo un bisogno impellente di artigiani del presente: persone capaci di costruire con pazienza, senza farsi sedurre né dal terrore né dal miracolo.

Perché, pacatamente, io credo che sia una netta differenza tra chi evoca (chissà per quali motivi) e chi crea:

i primi temono il potere che hanno contribuito a scatenare, gli altri imparano ad usarlo per il bene comune.